Giacometti nell’atelier di Parigi

Scrivere di Alberto Giacometti mi è sempre parso impossibile: come immobilizzare con parole e concetti finiti e relativi degli oggetti ancora in divenire e non mai finiti. Mi sembra di tradire il principio stesso per cui la scultura ultima di Giacometti è nata, o, per lo meno, di snaturare i termini in cui essa appare ai nostri occhi.

A scrivere della sua scultura mi pare di dover correre il rischio, dopo averne scritto, di non riconoscerla più. Perché tutto nel discorso e mediante il discorso si falsa, o almeno, vien ridotto a qualcosa che sta alla scultura come la parafrasi di una poesia sta alla poesia stessa: una prosa senza senso perché privata di quell’essenza misteriosa e ineffabile che la faceva essere poesia. L’allusione, l’analogia, l’evocazione forse sono i mezzi più adatti. O ancor meglio è affidarsi al ricordo e lasciare che da esso, come ombre, nella nostra memoria ritornino e passino senza posa queste sue strane ‘creature’ che a volte non si sa se chiamare solo ‘sculture’ tanto son vive, vere e frementi.

Tante cose si vedono, tante cose abbiamo visto e vedremo, ma qualcosa di così singolare come le sculture di Giacometti io ancora non avevo, di questo tempo, veduto. A che regno appartengono, da dove sono venute, dove sono dirette? Sembrano appartenere a una specie sconosciuta, creature di un’estrema fragilità, materializzate nel bronzo per non sfuggirci e poter comparire dinnanzi a noi, ben vive e distinte così da poterle toccare e sembrarci – al tempo stesso – evanescenti sembianze di sogni surreali; o meglio, non appartenendo esse ad alcun genere letterario, non sono nulla di tutto ciò: son solo quello che veramente ‘vede’ Giacometti e ciò che egli tenta di rendere con i mezzi che gli sono propri.

Molte cose si dimenticano e non si riaffacciano più allo specchio della nostra memoria, ma su alcune cose la memoria si ferma e di sovente a loro come a un richiamo ritorna.

Io non so dimenticare, ad esempio, l’atelier deserto del Maloja, dove la luce piove a piombo dagli ampi lucernari e nella stanza deserta, foderata di biondo legno, in un’aria rarefatta come se vi fosse il vuoto, immobile nella sua bianca immobilità di gesso, c’è una statua lasciata incompiuta. Non so da quanti anni essa vi stia, forse dal 1935 o più, alta, nuda e sottile nella sua posa elementare, le lunghe braccia distese sui fianchi, come una divinità antica in un tempio dimenticato. Secondo il giro del sole la sua ombra – unica cosa mobile in tanto silenzio – si sposta lungo le chiare pareti e sull’impiantito di legno fino a coincidere, a volte, con il suo proprio disegno, uno studio grande come lei, tracciato a pennello sulla parete che le fa da fondale.

Io l’ho vista per poco tempo in un trasparente meriggio di settembre; la rivedo ora come se fosse qui dove scrivo, così ‘presente’ a me che se la ripenso lassù, ora che è inverno alto e la neve del Maloja sale fino al colmo del tetto e dalle vetrate schermate dal suo spessore filtra una luce ancor più rarefatta, mi fa rabbrividire e vorrei ricoprirla almeno per un attimo, perché mi sembra mi guardi con occhi di gelo. Non posa su un trespolo convenzionale ma come in un gioco di bimbi ha quattro piccole ruote di legno fissate alla base, come se dovesse partire, così come è ancora, trascinata per un lungo, remotissimo viaggio. È un’immagine, un’immagine indistruttibile oramai nella memoria, ma io so anche che è una statua, una statua vera, incompiuta e dimenticata che esiste lassù dove ora sembra essere solo una strana meridiana destinata a scandire un tempo che per lei non trascorre.

Alberto Giacometti, La piazza, bronzo, 1958

Non ho mai gettato di proposito sguardi indiscreti sulle corrispondenze altrui; ma quel «miei carissimi figli» che, per guardare una piccola scultura dorata posata sullo scrittoio, inevitabilmente ho letto al principio di una lunga lettera scritta con chiara calligrafia da una gentile signora di ottantaquattro anni, mi ha dato in quel luogo un senso ineffabile dell’amore, del tempo e della distanza. La lettera era diretta dal Maloja a Parigi, e lo scriverla, mi disse la signora, rappresentava per lei l’unico modo possibile per esser vicina e trascorrere con i propri figli lontani, con Alberto e Diego, quel lungo pomeriggio domenicale.

Nel quieto cimitero che su due lati circonda la piccola chiesa di San Giorgio – tra Stampa e Borgonovo in Val Bregaglia – ho visto una pietra di fiume messa a fare da sepoltura. Sembra un menhir, quella pietra, o un piccolo dolmen della Bretagna e invece è un bianco sasso di granito che la Moira ha rotolato e levigato per secoli e che la mano amorosa e trepida di un uomo ha completato ornandolo di una colomba che si disseta a una ciotola. Colomba e ciotola di un rilievo lievissimo, di fattura e sensibilità da stele egizia, dove la luce non dà ombre ma i volumi si leggono più con la carezza della mano che con gli occhi. Una tomba bellissima, di una semplicità estrema, del tutto consona alla semplice grandiosità del luogo. È la prima scultura di Giacometti che ho potuto vedere nel suo paese natìo, un atto d’amore e di devozione di un figlio artista ad un padre artista.

Non so come né perché, ma la semplicità di quell’opera mi parlò nel cuore come quelle parole d’apertura alla lettera che mi era accaduto di leggere. Lo stesso senso della devozione, dell’amore e dell’immutabile corso del tempo. Né saprei dire perché ho ricordato queste cose, forse per cercare una misura e un senso umano all’uomo della cui opera vorrei parlare, forse per conoscerlo prima come uomo che come artista e per ricondurmi alle sue origini, per dire soltanto dove è nato, di chi è figlio e donde è venuto. Ma ricordare padre, madre e paese natìo mi sembra un modo, anche, per poter conoscere meglio Alberto Giacometti e la sua formazione d’artista.

Chi nei libri pubblica accanto alle palpitanti figure di Giacometti riproduzioni di sculture etrusche e chi va dicendo che queste di Giacometti altro non sono che una derivazione diretta e culturale di quelle dimostra – a parer mio – di non aver capito né quelle antiche, né queste che ci sono coeve.

Le etrusche – quelle figure allungate a dismisura che le buone madri di Cerveteri o Tarquinia su consiglio degli aruspici mettevano accanto alle culle dei loro nati quale segno propiziatorio – sono e rimangono sculture a tutto tondo. Il loro inusitato allungamento ha quindi radici in ragioni extra-artistiche. Su quei lunghi steli che possono essere considerati i loro corpi fioriscono delle brave testine di proporzioni del tutto normali, in tutte le loro misure: altezza, lunghezza e profondità.

In quelle di Giacometti, invece, che ci appaiono alte solo perché sono sottili, ‘anche’ le teste sono fatte come i corpi e a quei corpi e solo a quei corpi appartengono in una identità di stile e di visione perfettamente conseguenti e unitarie. La differenza – e qui cade il richiamo culturale a cui spesso per detrimento si vuol dare sapore di restituzione – sta tutta nel fatto, già accennato, che le sculture di Giacometti non sono sculture ‘a tutto tondo’. Sono sculture, per modo di dire, ‘prospettiche’, in cui una dimensione, la profondità, è al tempo stesso in ‘difetto’ come misura reale rispetto alle altre e in ‘eccesso’ come sensazione visiva.

Alberto Giacometti, Sette figure e una testa (La foresta), gesso dipinto, 1950

Se mai esiste un rapporto d’affinità tra ciò che fa oggi Giacometti e ciò che è stato fatto nel passato, per individuarlo bisogna risalire di molto nel tempo e fermarsi dinnanzi ad alcune sculture egizie: alle figure di Echnaton, alla piccola regina Karomama, ad esempio. Affinità che trova il suo punto di contatto non in un ordine puramente formale e stilistico o in un riferimento culturale, ma su un piano ben più profondo e più alto, e che è quello del sentimento dell’uomo nel mondo, della sua nobile dignità, della sua incolmabile solitudine.

La plastica di Giacometti non è immobile, si muove, agitata, continuamente si rompe a ogni passo su una superficie tormentata, piena di solchi, di ferite, di anfratti, di grumi rapidamente rappresi, e la luce non trova requie che lungo i profili che snodano silhouettes allungate. Misterioso è il motivo per cui queste figure si allungano, cercando quasi in se stesse un rapporto con l’ambiente che le circonda. Giacometti stesso mi ha più volte assicurato che partono sempre normali nelle loro proporzioni e rapporti ma che durante il percorso che tra le sue mani compiono per divenire da cose amorfe cose vive ed espressive, esse si mutilano, perdendo – nel tentativo di conquistare un posto nello spazio (quasi scavandoselo) e d’identificarsi con ciò che l’artista vede – volume e corposità, quasi volessero occupare dello spazio solo il senso verticale, alla ricerca di un misterioso rapporto di scala, di proporzione, tra l’uomo reale e una rappresentazione che l’artista è indotto a tentare senza venir meno a quei rapporti uomo-spazio che esistono nella realtà.

In tal senso si spiega anche la ragione delle piccole e minime misure che, specie qualche tempo addietro, le sculture di Giacometti avevano. La statua per vivere richiede sempre attorno a sé un riposo, una zona di vuoto; solo per questo è possibile risolvere meglio quelle di piccole dimensioni; per le altre occorrerebbe troppo spazio: non più una stanza, ma una certa porzione d’aria libera determinata dalle sculture stesse. Il centro delle ricerche di Giacometti ovviamente non consiste solo nella questione dello spazio – che allora sarebbe solo un problema – ma è, come per tutti i veri artisti, principalmente il tentativo di ricreare un oggetto che dia una sensazione il più possibile vicina all’emozione provata ‘per la prima volta’ dall’artista medesimo alla vista del soggetto. Tutte le altre cose, gli stessi problemi più o meno teorici non sono che dei mezzi per raggiungere questo fine; quanto lo sono la creta, il gesso e l’acqua per modellare.

L’indagine che Giacometti ha condotto per anni e anni continuamente disegnando dal vero, l’ha portato a una analisi così profonda e acuta (tutto il suo disegno è analitico) da restringergli sempre più il campo di osservazione, fino a ridurlo a pochi temi, sempre gli stessi e per lo più tutti di un’apparente semplicità.

Una figura in piedi, immobile, una figura seduta, una figura che cammina, una testa, un busto.

Sembrerebbe un campo d’indagine ristretto, una tematica povera; ma quello che è sintomatico e conta è il modo in cui tali temi sono risolti, scavati fino all’osso, resi essenziali, assoluti, insostituibili, e nei quali tutto è così sottilmente calcolato e risolto che nulla può essere mutato o spostato senza sovvertire l’ordine intero dell’opera.

Così spietato era il senso che lo spingeva nella sua giovinezza ad indagare, a leggere nel volto dell’uomo, che a un certo punto, nella sua lunga carriera di implacabile lavoratore, una testa divenne per lui un oggetto completamente sconosciuto, una cosa delle cui dimensioni, volumi e forma era difficile trovare il senso. Per anni e anni, e sempre per due volte all’anno, egli caparbiamente cominciava due teste, sempre le medesime, senza mai poterle finire, con l’unico risultato di metterle da parte solo come studi, mai come opere compiute. Finalmente, distaccatosi dal vero con un non lieve sforzo di volontà, prese a lavorare a memoria. Ma con sua grande sorpresa e terrore si accorse che, in questo suo tentativo di rifare a memoria ciò che aveva visto dal vero, le sculture tra le sue mani e sotto ai suoi occhi si facevano inesorabilmente sempre più piccole. Allora, disperato, ricominciava tutto da principio ancora una volta, ma a capo di pochi mesi si ritrovava, per le stesse ragioni, al medesimo punto. Una figura, una testa, grande al vero non gli sembrava vera, ma solo una cosa convenzionale; e piccola, proprio per la sua estrema piccolezza, gli riusciva intollerabile: così continuò per mesi e anni finché con un solo colpo di scalpello quelle piccole creature finirono in polvere. Poi per un po’ di tempo s’acquietò, accettando quella strana e inusitata misura e solo perché teste e figure gli sembravano ‘vere’ soltanto quand’erano piccole. Ma un’altra sorpresa doveva affacciarsi ancora, e fu al momento in cui, nel tentativo di far figure più grandi, egli si accorse che queste raggiungevano per lui una rassomiglianza col vero solo quando a furia di togliere, togliere e mettere e poi inevitabilmente togliere ancora, esse divenivano lunghe e sottili. Non poteva, dunque, che ‘fare così’ per non tradire se stesso e il suo modo di vedere. Ciò che fa ora non è che il frutto della sua profonda sincerità, della sua estrema, anche se rischiosa, fedeltà a se stesso.

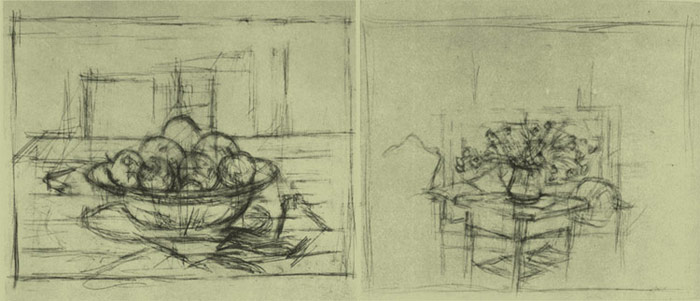

Alberto Giacometti, Fruttiera con mele; Vaso di fiori sul tavolo. Disegni, 1954

Giacometti può disegnare tutto, tutto ciò che vede, tutto ciò che è a portata del suo occhio vigile e penetrante; non occorre per lui predisporre le pose o scegliere gli oggetti: basta un oggetto, una serie di oggetti qualsiasi posti a caso, scelti solo per obbedire all’impulso, al bisogno di disegnare in quel momento, che su un foglio s’accendono rapidi e precisi cento segni diversi, cento linee che si rincorrono, si intrecciano cercando tutte la medesima cosa. Dire del disegno di Giacometti è come dire della sua scultura, tanto – e parrebbe incredibile – i ‘mezzi’ che adopera sono identici, tanto i risultati intercambiabili. Giacometti è un disegnatore instancabile, di una sensibilità acutissima, aristocratico e raffinato. Disegna – per fare un esempio – alberi o montagne così sinteticamente e al tempo stesso così analiticamente che solo nell’opera grafica di Cézanne è possibile trovargli degli equivalenti: un disegno così personale, tipico e inconfondibile.

Disegno – per intenderci – di alta qualità, luminoso, felice, scavato nel foglio alla ricerca quasi di ciò che è dietro agli oggetti per dar loro volume, per porli nella giusta, espressiva distanza. È il suo un segno netto, preciso, asciutto, quasi freddo, senza tremori e sbavature, in cui i pentimenti o i ripensamenti sono palesi, a fior di pagina, scoperti, ma espressivi anche loro, come gli altri, come i segni giusti, come quelli immediati e ‘centrati’ di prima.

Sembrano i suoi disegni partire da un punto predestinato, così ben scelto da parere casuale, e sono così impaginati, così campiti sul bianco del foglio che il bianco pare sia stato istintivamente lasciato come elemento integrante, nella giusta misura, nel rapporto più vivo ed espressivo. La sua attenzione spesso viene concentrata tutta su di un particolare che rappresenterà poi il ‘fuoco’, il fulcro della pagina, e da lì, da quel pur minuto particolare, analizzato, sezionato fino all’inverosimile, tutto si diparte, si costruisce armonicamente in una forma che si direbbe già interamente vista e pensata, onde poter proseguire rapido, ininterrotto, conciso, pulito, essenziale per tutta la pagina. Ho visto oggetti insignificanti, inespressivi e casuali diventare stupende architetture di ritmi, di linee e di forme, sotto alla matita appuntita di Giacometti; ho visto le cose più comuni e normali rifarsi preziose e limpide sotto le sue mani vigorose e sensibili. Davvero avere sulle ginocchia una grossa cartella di disegni di Giacometti da sfogliare lentamente nel silenzio prezioso della sua casa natale è un’avventura che non si scorda e che vorrei di sovente rivivere.

Nelle opere di Giacometti i rapporti di volume, di forma e di proporzione che intercorrono tra le sculture e le basi da cui esse nascono – mai vi sono casualmente appoggiate, ma fuse nella medesima materia – sono visibilmente studiati e sottilmente risolti.

E come potrebbe, nella sua lucida intelligenza, l’artista ignorare quello che è il ponte su cui transitano le sue sculture per occupare lo spazio? Solo in Brancusi ho visto porre tale attenzione e registro – risolvendo un difficile problema d’ordine plastico-architettonico – ai basamenti, ai supporti su cui vanno poste le sculture. Per Giacometti sono parte viva e integrante dell’opera, sono il calibro entro cui si misurano per la prima volta e stabilmente quei rapporti che vengono in seguito misteriosamente a stabilirsi tra le sculture e lo spazio che le circonda.

A queste fantomatiche eppure reali apparizioni, nate in un mondo fatto di vuoto, di spazio, di trasparenza, venute su dalla terra come dal fondo del tempo, inspiegabilmente io ho sempre immaginato di dare un suono, una voce.

Come un grido solo, monocorde, che risuoni in un vasto ambiente che subito della sua eco si riempia: il rumore breve e secco di due legni battuti nell’immenso salone dei passi perduti al Palais de Justice di Parigi, o in quello ancor più grande e ancor più sonoro del Palazzo della Ragione a Padova, in cui un grido, una porta che si chiuda improvvisa muove dietro a sé come un rombo di risacca, subito assorbito, assorbito lassù dalle stupende carenature entro cui muore, scomparendo come dietro a un orizzonte acustico. O il grido del corvo nel gran silenzio della montagna, quando anche solo un suono improvviso può bastare a rompere il teso equilibrio della neve, staccando la valanga che col suo sordo tuono altro non è che l’eco e l’effetto di quel primo e breve grido, fattosi subito abnorme, gettato nel vuoto catino del silenzio. Tale la voce, se voce dovessero avere le creature fuse in bronzo da Giacometti. Questo non è detto per facile gioco, ma per stabilire nel campo dei suoni un immaginario rapporto non dissimile a quello che intercorre nel campo delle proporzioni tra le sculture di Giacometti e lo spazio che influenzano e di cui necessitano per vivere. Spazio che non si può ignorare, perché sempre esse lo esigono richiamandolo intorno a sé misteriosamente con un’emanazione che si potrebbe dire magnetica. Ne sia prova il fatto che di una scultura di Giacometti si potrebbe avvertire, in un ambiente, la presenza anche se essa non fosse, al primo sguardo, visibile.

Cosa c’è in più che nella scultura o nel disegno, nella pittura di Giacometti? Cosa c’è di dissimile, di non affine, che non possa da un campo all’altro delle sue diverse applicazioni esser spostato e scambiato? Rara è oggi la conseguenza a se stessi, l’omogeneità, l’unitarietà di stile. Matisse, Braque, Picasso possono impunemente, senza nulla perdere, passare dalla pittura alla scultura, rimanendo se stessi, in tutta l’incontaminata chiarezza del loro linguaggio. E così in Giacometti questi modi d’esprimersi, che solo apparentemente sono dissimili, rimangono uno solo che è ben radicato nella sua inconfondibile personalità. Mutano dunque solo i mezzi non i modi, inalterato è il suo sguardo lucido e penetrante, inalterato il segno rapido ed essenziale, inalterati i problemi, che sussistono in tutta la loro urgenza, e la loro difficile soluzione; medesima è la luce, la trasparenza, medesimo il senso dell’uomo, della sua fatale solitudine. Solo, in più, dei grigi sottili, preziosi e variatissimi, dei rapidi tocchi scuri e certe terre fonde, certe alluminature vivissime.

Alberto Giacometti, Uomo che cammina, bronzo, 1953

Alla domanda «se fosse ancora possibile fare della scultura una realtà plausibile» (domanda che per trent’anni fu il tormentoso assillo che sempre lo spinse, insoddisfatto, a molteplici e spesso cieche esperienze) Giacometti ha certo risposto in modo da non lasciar adito a dubbi e con estrema chiarezza, anche se la sua innata modestia, l’autocritica, e l’incontentabilità lo portano ancor oggi a dubitare. «Pendant vingt ans, j’ai eu l’impression que la semaine suivante je serais capable de faire ce que je voulais faire», egli dice, e si ha l’impressione che nel suo intimo egli ancora attenda questa «settimana» poiché il fascino della sua vita è più nel cercare che nello scoprire: l’atto disperato e costante della ricerca lo appaga assai di più dell’orgoglio che può derivare dall’ipotetica certezza di aver compiuto un’opera, d’aver scoperto una verità.